“嵩山三阙”位于河南嵩山地区,指建于东汉时期的太室石阙、少室石阙、启母阙,是我国现存最古、最完整的庙阙,亦是研究书法史、建筑史、东汉社会史等的经典汉阙。“嵩山三阙”表面刻有篆、隶铭文及车马、人物、瑞兽画像,其铭文不仅具有极高文献价值,浑朴雍容的书法风格更可窥视到汉代书法由篆入隶的书体演进历程。“嵩山三阙”拓本也是金石家、收藏家们关注的焦点之一。

文|刘 光

一、“阙”与“嵩山三阙”

“阙”是中国古代建筑的一个组成部分,有人把它描述为古代庄园、宫殿建筑的外大门,是标志建筑群入口的、成对的建筑物。汉代刘熙《释名》中说:“阙,阙(缺)也,在门两旁,中央阙然为道也。”意思就是说,阙就是庄园或宫殿等入口两侧的建筑物。阙作为建筑群入口的标志,发展到后来逐渐有了“登之可远观”(《古今注》)、“别尊卑也”(《白虎通义》)的作用,成为了登高望远的高台和区分身份地位的标志,甚至还成为了信息发布的场所(《释名》:“门阙,天子号令赏罚所由出也”)。通常来说,阙分为五种:城阙、宫阙、第宅阙、祠庙阙、墓阙,今天我们所能见到实物的汉阙,据统计现存有37处(张孜江、高文主编《中国汉阙全集》),基本都是以后两种为主,当然,从古代文献或图像中,还可以了解前面三种的形制。本文所探讨的“嵩山三阙”(即泰室阙、少室阙、启母阙),是属于比较少见的“祠庙阙”。

嵩山又称泰室山、崇高山,属于伏牛山系。作为五岳中的中岳,其所承载的文化内涵非常丰富,不仅与中华早期文明的产生联系密切,更是吸引了后来封建帝王的多次巡视与文人雅士的赞美称颂。“嵩山三阙”作为嵩山乃至中华文明的早期遗留,于1961年被国务院列为“第一批全国重点文物保护单位”。

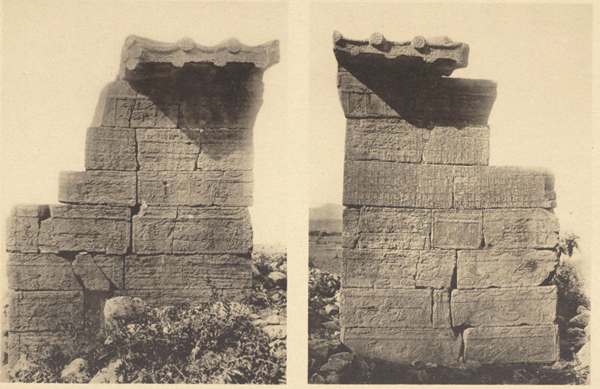

开母庙石阙民国时期照片

关于泰室山和少室山的得名,据说,大禹有两任妻子,第一个妻子涂山氏,她生活、活动的范围后人称之“泰室山”(室,妻也;泰,大也),由于涂山氏生启于此,故后人在此设立“启母庙”;大禹还有一任妻子,即涂山氏之妹,她活动的范围,后人称为“少室山”。那么,泰室阙,也就是泰室山神的祠庙(中岳庙)前面的神道阙;启母阙,也就是启母庙前面的神道阙;少室阙,即少室山庙(自唐代起,又称“少姨庙”)前的神道阙。当然,当我们检索前人文献,会发现名称上的小差异:“泰室”亦写作“太室”或“大室”,是由于“大”“太”“泰”之间具有分化和通假的关系,三者之间常常互相借用(按照现行通称,后文主要用“太”);启母庙(阙)又称“开母庙(阙)”,是由于汉景帝名刘启,为了避他的名讳,就用了同义的“开”(启,开也。见《说文》)字替代。

二、“嵩山三阙”的书法价值

汉阙的艺术价值不仅仅在于其造型之美,更重要的是阙上的画像及文字,这些材料是研究汉代文化的史料,也是重要的艺术瑰宝。据统计,“嵩山三阙”共存画像200余幅,内容涵盖狩猎、宴乐、百戏、神话传说、孝行故事等。而“嵩山三阙”上的铭文,更是集中体现了汉代高妙的篆隶书法艺术。

太室阙建于东汉元初五年(118),西阙尚存篆书六字阳刻额题“中岳泰室阳城”,“泰室”二字曾被误作“奉堂”,梁章钜在《退菴题跋》中作了纠正,并说“盖本九字,而磨损其三”,意即额题本应有九字,恰好磨损了一纵行。西阙南面和北面各有阙铭一篇,其中南面铭文篆隶参半,但字势普遍纵长,很多字保留了篆书的字形,更像是被拉长了的缪篆,但也夹杂着少量接近典型隶书者;北面的铭文则属于当时典型的汉隶风格,字形横向取势,一些字还凸显了波磔的笔画形态,比如“造”“元”等字的末笔,使用了“双勾”(即类似“空心字”)的方法,夸张而浪漫,从章法上讲,则属于纵有行、横无列者。这部分铭文的笔画及结体演变,也遵循着“平直彻底化”“方折明显化”“笔势横向化”“点画经常化”(何林英《两汉碑刻隶书字体研究》)的大趋势。尽管原石残损严重,但其雄奇浑朴的气息扑面而来,既体现出鲜明的时代美感,又彰显着字体变化的趋势。

太室阙额题及拓本

少室阙、启母阙建造于汉安帝延光二年(123)前后,两者画像、阙铭的风格较为相近。少室阙的铭文主要集中在西阙,西阙南面有篆书少室阙阙铭,北面有篆书阳刻额题“少室神道之阙”六字(三行)。少室东阙北面有阙铭两处,一处为隶书,字势偏于纵长,另一处为同治年间所刻题记。少室阙铭(篆书部分)是铭文的精华所在,尽管石泐漫漶,但通过拓片依然可以看出它结字之从容舒缓,充满着对称、匀称的美。但与后世翻刻的《峄山碑》相比,少室阙铭的篆书展示出由于石刻残损带来的浑朴、苍茫之美,洋溢着金石趣味,且笔画相对更为自由浪漫,不像《峄山碑》那样,彰显着理性的用笔“控制”。当然,对于已经残损的碑刻,是应该模拟它现状中的金石气,还是参考启功先生“透过刀锋看笔锋”的观念,“缅(即遥想之意)彼诸碑书丹未刻时”(启功语),力排石花磨损的干扰,这就取决于学习者不同的审美了。

启母阙在三阙中损坏最为严重,但其铭文最为华美,主要集中于启母阙西阙北面,有篆书启母阙铭及隶书《崇高庙请雨铭》。启母阙铭“拙而弥古,疏而踰奇,秦斯专谨之法,至是而变”“其诘崛,似籀之余;其雄放,开隶之渐”(丁敬涵纂辑《马一浮书论类编》),马一浮说“杨孟文颂以篆势行之,开母石阙以隶势行之”,可谓对《石门颂》和启母阙铭的深刻剖析与比较。《崇高庙请雨铭》为成熟的八分汉隶,字势开阔,结体横向取势,飞扬的波磔笔法和斑驳含厚的笔画质感结合在一起,在朴拙敦厚中,蕴含着动态之美。总体而言,它朴茂近《孟孝琚碑》,但比《孟孝琚碑》更加端稳;单字近《石门颂》,但章法安排更加应规入矩。

启母阙崇高庙请雨铭

其实,在东汉碑刻中以隶书书刻的例子最为常见,用篆书来刻石却是非常少见的,这大致是由于汉人对篆书的普遍陌生。“东汉的字书,都已用今文编写,通小学、懂篆书只是少数古文经学家的专长,而隶书(八分)则是西汉中后期以来所通行的字体,所以东汉碑刻多以今文——隶书(八分)书写。”(华人德著《中国书法史·两汉卷》)“嵩山三阙”铭文的艺术价值,恰恰在于它既包括典型的汉隶风格,又展现了汉篆遗音。

我们知道,汉字字体的演变可以分为古文字阶段(自商至秦)及隶、楷阶段(自汉至今),从古文字演变为隶书的过程中,最典型的变化之一,就是从“线条化”走向“笔画化”(裘锡圭著《文字学概要》),当然这其中也伴随着剧烈的结构变化。在“嵩山三阙”铭文中,既洋溢着篆书线条的醇古遒厚,又显示了汉代隶书朴茂而不失灵动的笔画美,更不乏由于蚀泐风化而产生的那种“类似模糊、残缺的美感,平添许多沧桑古意,以及一些可能说不清楚的移情联想、向往和尊崇的心理”(丛文俊《西周金文书法论要——兼及金文书法的学习与创作》)。

当然,“嵩山三阙”在古代书作中获得这样崇高的地位,得益于三阙进入了清人的研究、创作视野。明末清初访碑活动的兴起与乾嘉学派的昌盛,以及后来的碑学日隆,引发了学者们由史学、小学到书学对“嵩山三阙”进行较为全面的研究学习,特别是从书学角度的观照,使得“嵩山三阙”的书法价值大放异彩。

嵩洛访碑图 开母阙

起初,乾嘉学派的代表人物(如顾炎武等)及受乾嘉学派影响的学者们多集中于严密的考据,他们的着眼点多在于对铭文的辨识和考据,尽管偶尔不乏对三阙书法的赞叹,但对其艺术价值的认识和取法相对淡漠。嘉庆元年(1796),黄易开始了为期35天的嵩洛访碑活动,并绘制了《嵩洛访碑图》以记载他的这次“田间作业”,其中的三帧,以图像的方式呈现了三阙的样子和环境,并配以文字描述,可谓详尽。期间,他还着重将三阙图文进行摹拓、研究。这年冬天,翁方纲收到了他寄来的《嵩洛访碑图》,在当年的“寿苏会”上,翁方纲将它与诸友同赏,次日逐开题跋。嘉庆三年(1798),翁方纲又收到了黄易寄来的“嵩山三阙”全幅拓本,并于当年三月初三,张挂于“嵩阳真迹之斋”,邀友同观作歌。这些学者、金石家的推动,无疑促使三阙跻身“名品”,一拓难求。

比较早的取法“嵩山三阙”的书家,以邓石如为代表,他曾说:“余初以少温为归,久而审其利病。于是以《国山石刻》《天发神谶文》《三公山碑》作其气,《开母石阙》致其朴,《之罘二十八字》端其神,《石鼓文》以鬯其致。”(刘恒《中国书法史·清代卷》)“我们试拿邓石如篆书《白氏草堂记》与《启母石阙铭》对比一下,便会发现,邓氏的篆书不乏《启母石阙铭》质朴而沉实的一面”,同时清末民初碑学视域下,临习取法“嵩山三阙”的书家愈来愈多,如何绍基、莫友芝、翁同龢、吴大澂、吴昌硕等,都曾取法于三阙。从他们的临作中使人感受到由于加入了对汉人篆隶的取法,他们笔下展现出别样的浑穆、老辣、古拙甚至苍茫的气象。

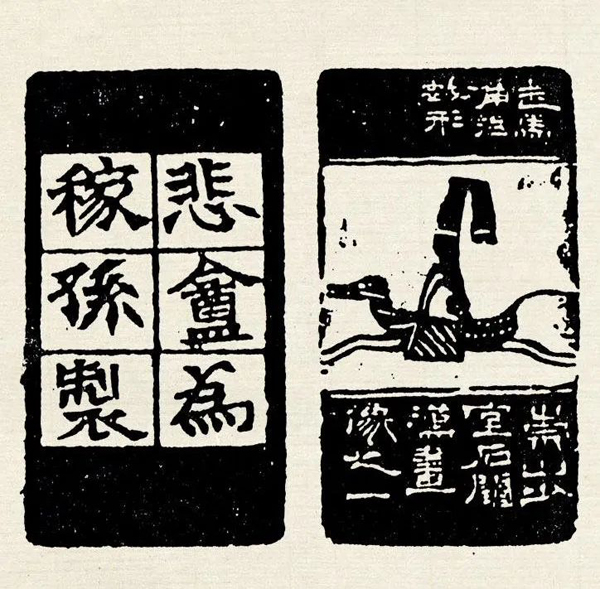

有趣的是,就连“嵩山三阙”上的图像也引起了篆刻家的兴趣,赵之谦有几枚印章的边款,就是参考了三阙的画像造型。

赵之谦篆刻边款

三、“嵩山三阙”的拓本及价值

对于“嵩山三阙”的关注和捶拓,自宋代便已开始。北宋赵明诚《金石录》中有关于启母阙的记载,在清代学者的题跋中,可以见到他们赏玩宋拓本的记录(如桂馥曾跋《宋拓嵩山太室石阙铭》),但笔者无此眼福,尚无缘见到三阙的宋拓本。

由于“嵩山三阙”的规模体量较大,往往导致前人很难将三阙铭文同时集齐。陆增祥在跋《三阙》时曾说“三阙世尠完本,旧拓尤为罕觏”,并将自己的藏本和所见之阮元跋本作比较,尽管“精彩不逮远甚”,但较阮元跋本存文字更多(陆增祥《跋〈三阙〉》,见容媛辑《秦汉石刻题跋辑录》)。书坛“大佬”何绍基也被三阙所深深吸引,亲至嵩山访碑,写下了一系列的诗文。

其实,赵之谦所参考的“嵩山三阙”汉画像,未必是原拓本,据青年学者景滋本考证(详见景滋本《君才不独诗书画·黄绢扪碑过古人——黄易〈嵩洛访碑图〉研究》),赵之谦在边款中所借鉴的图像,应该是源自《金石经眼录》(褚峻摹图、牛运震补说)。可见,“嵩山三阙”拓本的传播,除了原拓本,更多则有赖于各种摹本、翻刻本。

此外,笔者还曾见过一个颖拓本“嵩山三阙”。该拓本有沈树镛等钤印(印伪),做工极为考究,并且“老气儿”十足。它的初衷或系作伪牟利,也曾令一些金石名手“打眼”,也就是通常意义上的“赝本”,但伪而不劣,只是价值与原拓珍本相去甚远,与金石名手、“嵩山三阙”原石并无直接关系。由此也足见,碑帖被称为“黑老虎”,作为收藏、投资,有些“坑”是不得不防的。

关于“嵩山三阙”拓本的时代断定,可以通过“考据字”来断定,比如,太室阙北面铭,乾隆本第24行“君”字未损。黄易拓本也较为上等,光绪年拓本字迹有漫漶。但鉴定的前提是:原拓、无后期涂改,并且鉴定者需要有大量实物过眼、参照。

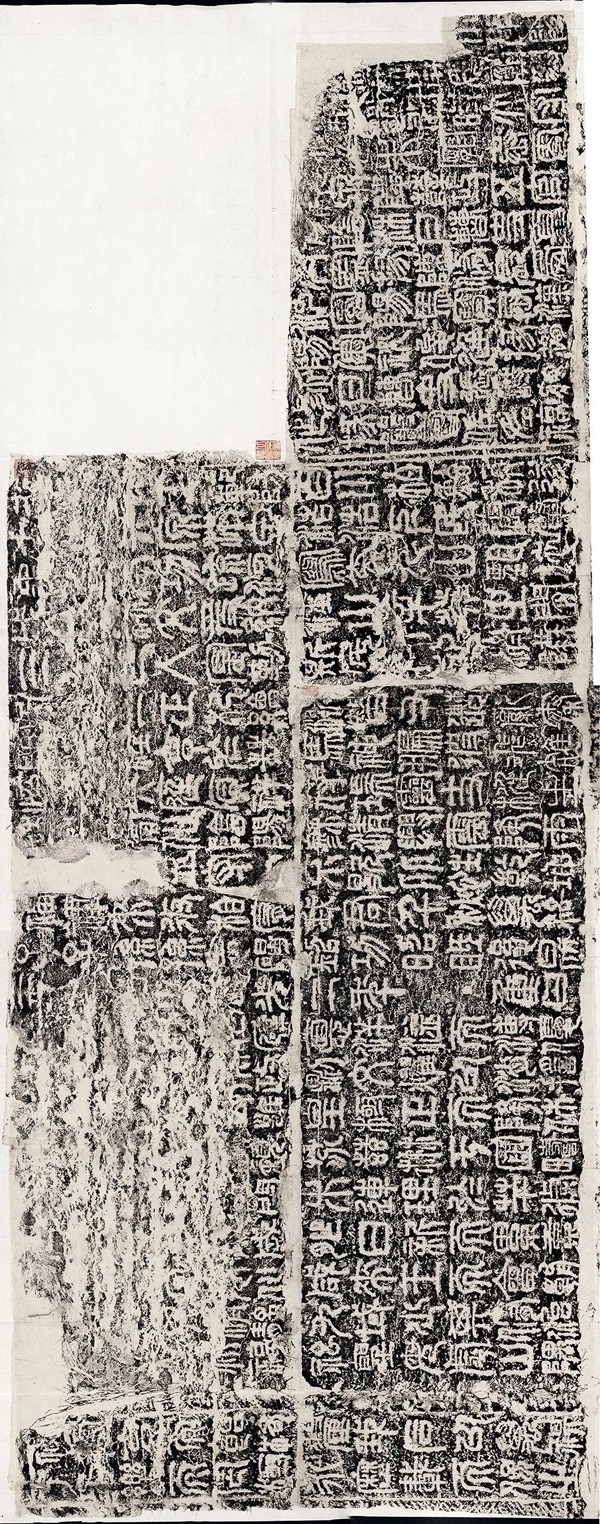

太室西阙北面铭文,左起第四行为考据字“君”字

在罗振玉1920年公开的“新旧拓本价目表”中,与“嵩山三阙”有关的本子及价格为“少室开母两阙明拓本,阮文达公藏,一百八十元”“开母庙阙明拓本,四百元”“嵩山三阙,汪容甫藏本,三百五十元”(转引自陈炳昶编著《中国碑帖鉴赏与收藏》),价格的差别,大概和拓本早晚、齐备的程度、题跋的水准都有关系,而当时以两三百元的价格,还可以买到诸如明拓《史晨前后碑》、明拓“说罄本”砖塔铭、明拓《麓山寺碑》、明拓至精本《雁塔圣教序》等。在近些年的拍场上,三阙拓本的价格从数万到数十万不等,也主要取决于上述因素。

金开诚先生说:“由于书法艺术之美的精纯度以及它的深厚文化内涵,所以它‘命中注定’只能成为高雅艺术,而不能成为通俗艺术;它虽不是通俗艺术,然而却必须面向群众,才有发展前途。任何艺术都必须面向群众,争取群众的支持。”(金开诚著《书法艺术论集》)其实,不光书法,金石碑帖也一样——价值也好、价格也好,都不重要,重要的是,对于拓本,对于书法艺术,对于民族文化与历史的热爱、传承与发扬,是无价的。

“嵩山三阙”对清代篆书的启发

文|梅跃辉

篆书自唐代中叶就出现以匀细圆劲为尚的倾向,这种风气一直延续到清前期。王澍《论书剩语》即言:“阳冰篆法直接斯、喜,以其圆且劲也。笔不折不圆,神不清不劲。能圆能劲,而出之虚和,不使脉兴血作,然后能离方遁圆,各尽变化。一用智巧,以我意消息之,即安排有迹,而字如算子矣。”王澍赞赏李阳冰能直接斯、喜正脉的原因就在于能得匀细圆劲之妙,这种笔法需要泯除智巧和我意,以避免安排而状若算子,然而遗憾的是唐代以后的篆书大都未能脱离智巧和安排的痕迹。由于对“圆劲”的过度尊崇,往往需违背自然书写才能达到,书写起来并非易事,如王澍所述:“余作篆书,必心气凝定,目不旁脱,耳不外听,虽疾雷破柱,猛虎惊奔,不能知也。用是,乃得窥见斯、喜妙处。”从其经验来看,写这类篆书需要摒除外界的一切干扰,凝心静气、全神贯注地书写,这种悖于生理、泯除心性的刻意书写使篆书的意味大打折扣,以致清初篆书走向刻板匀整、纤细空洞的境地,但清初篆书家无不以此为能事。

少室阙铭(局部)

随着金石考据学的兴起,搜访碑刻成为一种风气,汉篆石刻被大量访得,这使清人有机会重新审视汉篆的原貌,清代篆书的取法观念也随之由秦篆向汉篆转移。杨守敬《评碑记》就说:“汉篆之存于今者,多砖瓦之文,碑碣皆零星断石,开母庙石阙铭惟此(‘太室’‘少室’‘开母’)字数稍多,且雄劲古雅,自《琅邪台》漫漶,多不得其下笔之迹,应推此为篆书科律。世人以郑文宝《峄山碑》为真从李斯出而奉为楷模,误矣。”杨氏认为秦篆代表《琅邪台》和《峄山碑》均不宜作为篆书学习的范本,原因在于《峄山碑》为后人摹刻,《琅邪台》则残损严重已漫漶不清,难以从中悟其笔法,应该将视线转向汉篆,把汉篆视为篆法科律,且应以“嵩山三阙”为代表。杨守敬不仅倡导取法汉篆,还将“嵩山三阙”视为最高取法范本,《杨守敬与岩谷一六之笔谈》中就明确指出:“学篆,汉碑之少室阙为今存篆书第一,学之亦宜极力。其次则以《石鼓》《琅琊》(二碑非不第一,一则籀文非篆派;一则模糊剥烛过甚)。再以秦汉瓦观其章法。若唐之李阳冰瞿令问(铜灯台铭)我有之。铜灯台铭系唐之玉筋篆也。再以历代碑额泽之。篆书大略如此。”显然,原本基于秦篆和《说文》的篆书范式已受到汉篆的冲击,以“嵩山三阙”为代表的汉篆日益受到清代书家的重视。清代后期,普遍将“少室”“开母”二阙视为篆书至宝,如康有为《广艺舟双楫》云:“茂密浑劲莫如‘少室’‘开母’,汉人篆碑,只存二种,可谓稀世之鸿宝,篆书之上仪也。”清代篆书不断从“嵩山三阙”中获取启发,开拓篆书创作的新风尚。

“嵩山三阙”对清代篆书的启发主要体现在三个方面:

一、以书写代描画

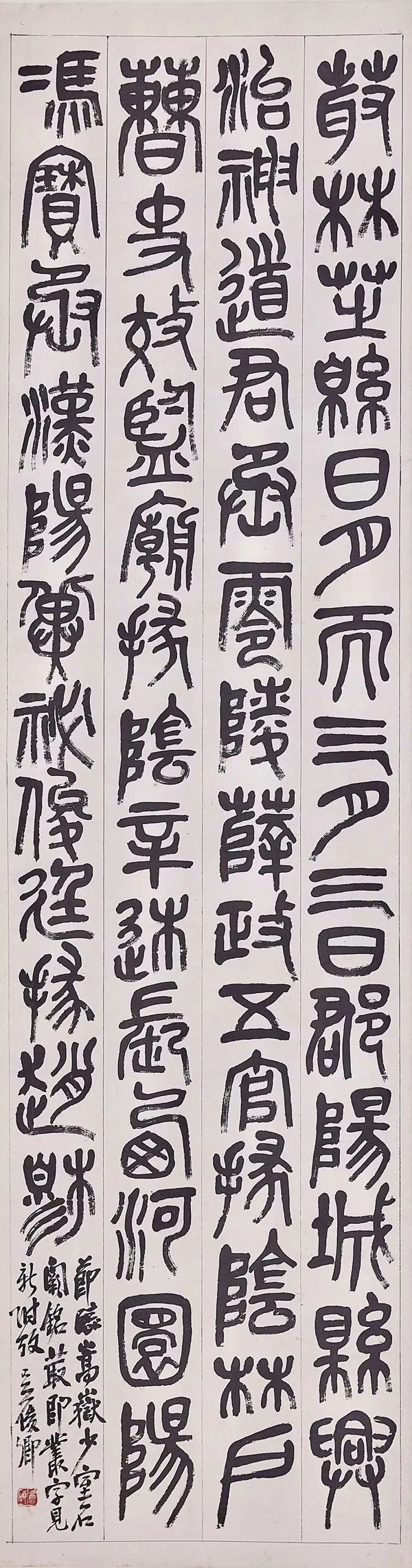

清前期篆书由于长期受唐代以来匀圆描摹风气的影响,以纯化线条的圆劲光洁为追求。为了达到匀细圆劲的效果,清人不惜尝试以“烧毫”“束毫”等极端的方式来表现,这种对匀圆的过度追求导致篆书的书写笔意尽失,取而代之的是近乎工艺的描画,这是导致清初篆书日渐衰败难以为继的重要原因。就像清郭尚先题《汉少室神道阙铭》所言:“篆法至唐中叶始有以匀圆描摹为能者,古意自此尽失。”以“嵩山三阙”为代表的汉篆是基于秦篆的变法,由秦篆的紧严竖纵转向雍容扁阔,点画的笔势变化也较秦篆丰富,诚如冯云鹏评《开母石阙铭》:“汉碑皆隶书,其篆书者绝少。此与《少室铭》实一时一手所作。篆法方圆茂满,虽极剥落,而神气自在。其笔势有肥瘦,亦有顿挫,与汉缪篆相似。”“嵩山三阙”的笔势变化多端有粗细、肥瘦变化,有顿挫有起伏,完全不同于秦篆的平动匀劲,这对于清代书家理解篆书用笔非常有帮助,篆书不能像前期那样近乎工艺,不能作为美术字去追求,而是应该着意于书写性,顺乎生理和情感的变化,“开母”“少室”二铭所体现出的方圆、肥瘦和顿挫变化都是书写性突出的重要体现,邓石如篆书行笔节奏的运动感和多样性即多由以“嵩山三阙”为代表的汉篆所出。邓石如对汉篆笔法的发掘具有开创性的意义,运笔过程参入舒张、曲动之势,使书写的节奏和运动感达到新的高度,以顺乎自然挥运之理的书写代替由清前期对秦篆匀圆的描画,。就像沈曾植所评:“完白以篆体不备,而博诸碑额瓦当,以尽笔势,此即香光、天瓶、石庵以行作楷之术也。”把邓石如对篆书笔法的发掘比作以行作楷之术,使原本严肃紧俏的线条变得松散闲适,在强化运笔曲张起伏运动的内在驱动下发掘汉篆的拙朴浑厚之境。

少室阙拓片 国家图书馆藏 选自中国书店出版社《三名碑帖第二辑》

二、融隶入篆

隶变的重要变化就是以方折代替圆曲,“嵩山三阙”和其他汉代篆书一样受隶书的影响,转笔在小篆婉曲圆转的基础上融入隶书的方折径直,就像翁方纲《两汉金石记》评《祀三公山碑》:“虽是篆书,乃是由篆入隶之渐,减篆之萦折为隶之径直。”“嵩山三阙”和其他汉篆一样大都如此,但“嵩山三阙”的方折兼有篆书的屈曲圆转,介于方圆之间,故冯之鹏评开母阙云:“此与《少室铭》实一时一手所作。篆法方圆茂满,虽极剥落,而神气自在。”认为“开母”“少室”二阙为同一时期同一人所作,都方圆兼备,虽然剥蚀严重,但神完气足。汉篆的隶书特征不仅体现在笔画的方折还体现在结体的方扁,体势方扁是以“嵩山三阙”为代表的汉篆区别于秦篆的主要特征,受隶书的影响,由秦篆的纵长紧严转向横阔雍容。对此,刘熙载有过精彩的评述:“汉人书隶多篆少,而篆体方扁,每骎骎欲入于隶。惟‘少室’‘开母’两石阙铭,雅洁有制,差觉上蔡法程,于兹未远。”“嵩山三阙”对清代书家理解汉篆的方折用笔和扁阔结体的特征功莫大焉,邓石如等取法“嵩山三阙”的代表书家对清代篆书的变革大都汲取了汉篆融隶入篆、方圆兼备的特征,反映出他们对篆书创作的独特理解。

三、朴茂浑厚的意趣

以“嵩山三阙”为代表的汉篆点画朴茂浑厚,就像王澍《跋嵩山少室石阙铭》中所云:“按古碑石皆粗劣,不特古人质朴。盖质粗则坚刚能受风日,而可久,故三代以上碑之存者,皆粗石。既粗则刻自不能工,然刻虽未工而字殊朴茂。商彝、周鼎、清庙、明堂,可以寻常耳目间琱巧之物同日而语乎?”“嵩山三阙”特有的拙朴浑厚除了与汉代文化的朴茂雄浑风气相合之外,也与石质的粗劣有关,刊刻不甚精工再经过风化的侵蚀造就了“嵩山三阙”特有的朴茂之气,这和庙堂鼎彝的琱巧工致风格完全不同。“嵩山三阙”的笔画不像秦篆那样讲求韧劲和弹性,相较于秦篆的紧致更显松动自然,这种松动顺乎自然挥运之理,近于平静自然的状态,就像未经雕琢一样,这也是其笔画更见浑朴的重要原因。“嵩山三阙”结体的横张和章法的满密充盈之感与其浑朴精神是一致的,这种结体和章法的表现手法也增强了“嵩山三阙”的朴茂浑厚意趣。由于清前期篆书长期遮蔽于秦篆的雅正圆劲,缺乏厚重古朴之意,“嵩山三阙”带给清代篆书的重要启发就是朴茂浑厚的审美意趣。据吴育的《完白山人篆书双钩记》引邓石如自述以“开母石阙致其朴”,邓石如取法开母石阙的目的就在于从中寻求朴茂浑厚的质感。康有为《广艺舟双楫》也认为:“茂密浑劲莫如‘少室’‘开母’。”可见,“嵩山三阙”的朴茂浑厚之意深受清代书家的青睐,从他们的篆书作品中也不难看出源自“嵩山三阙”的朴茂浑厚意趣。

启母阙拓片 国家图书馆藏 选自中国书店出版社《三名碑帖第二辑》

对匀细圆劲和秩序感的尊崇,致使清初篆书走向纤细圆劲、匀整刻板的困境,这与其他字体的规范化结果一致,面对清初篆书的困局,清人开始了艰难的变革探索,或改变工具、或更改笔法、或肆意妄造字形都未能有所突破。在金石学的推动下,清人有机会重新审视汉篆原貌,以“嵩山三阙”为代表的汉篆的线条舒张起伏变化、朴茂浑厚的审美意趣和融隶入篆、方圆兼备等特征带给清人以全新的启发,绝去时俗,开创了浑厚朴茂、方圆并用、开阔雍容的篆书新风尚。

清人对“嵩山三阙”的接受

文|景滋本

“嵩山三阙”分别是建于东汉时期的太室阙、少室阙、启母阙,三阙表面刻有篆、隶铭文以及车马、人物、瑞兽画像。明末清初,随着访碑活动的兴起与乾嘉学派的昌盛,越来越多的学者对“嵩山三阙”进行了考察研究,人们对于“嵩山三阙”的研究视角有一个从史学、文字学到书学的过程。

一、清代之前学者的涉入

据叶封(1623—1687)《嵩阳石刻集记》记载,北魏卢元明编撰的《嵩高志》(今佚)收录了“启母”“太室”二阙铭文,这可能是“嵩山三阙”见诸文献的最早记录。北宋赵明诚(1081—1129)在《金石录》中对启母阙《汉堂谿典嵩高山石阙铭》进行了考证,“嵩山三阙”由此为后人所关注。

明代万历年间登封县令傅梅(1565—1642)曾对“嵩山三阙”进行了细致的考察,他在《嵩书》中记载了三阙位置、铭文书体。后来,叶封对“启母”“少室”二阙亦有详细的考察,并将自己的发现载入《嵩阳石刻集记》,他曾将《少室石阙铭》《启母石阙铭》拓片赠给其弟叶奕苞(1629—1686)与其友朱彝尊(1629—1709)。

二、清人史学、文字学视野下的“嵩山三阙”

康熙十八年(1679)暮春,著名学者顾炎武(1613—1682)来到嵩山考察三阙。在《金石文字记》中,他详细记载了三阙的位置,对铭文进行了识读,指出了叶封的纰缪。

王澍(1668—1743)于雍正九年(1731)从褚峻那里得到太室阙新拓一纸,感叹太室阙铭文“每作波法皆双勾,尤汉碑所仅见者,不可不详识之也”。

康熙末,褚峻与牛运震(1706—1758)合作,编成《金石经眼录》,后来扩编成《金石图》,褚峻描摹碑刻缩印,牛运震附以文字说明,“嵩山三阙”收录其中。牛运震介绍了“嵩山三阙”的位置、建造时间、铭文部位、字体大小以及部分画像。可以说牛运震是细致解说“嵩山三阙”画像内容的第一人,但由于褚峻对于部分画像的误读误刻,导致了牛运震的误解误说,这误导了后人对于“嵩山三阙”画像的认识。

褚峻摹图 牛运震补说《金石经眼录》 缩摹之少室阙画像

吴玉搢(1698—1773)在《金石存》中强调“嵩山三石阙太室以隶,‘开母’‘少室’以篆,峄泰刻石而后,此篆为最古,且系原石,非他传摹者比,剥蚀之余,典刑具在,是可宝也。”

毕沅(1730—1797),曾官至河南巡抚,他在《中州金石记》中对三阙有详细的描述,他发现了前人所未记载的铭文和画像。毕沅的研究多在文字学方面,根据三阙的铭文,他指出“汉人不拘六书如此”。毕沅指出“嵩字作崇,见汉时尚无嵩字。”他在《题太室石阙铭拓本后》中补充说:“启母庙与少室两石阙俱颓圮矣。”

黄易(1744—1802)是清代著名的金石学家与访碑活动的实践者,他于嘉庆元年(1796)到嵩洛一带访碑。“嵩山三阙”是其重点考察对象,较之前人黄易有了新的发现,他发现了前人忽视或误读的字句,纠正了褚峻摹刻的差错,所绘《嵩洛访碑图》24帧,其中的三帧分别绘制了“太室”“少室”“启母”三阙及所处的环境,并加以文字描述。后来黄易以出示、寄示等方式将《嵩洛访碑图》展现在友人面前。这种纪实的科学图谱式画作激发了当时学者对三阙的游访。

黄易嵩洛访碑图 中岳庙 北京故宫博物院藏

翁方纲(1733—1818)是清乾嘉时期著名的书法家、文学家、金石学家。嘉庆元年,翁方纲将黄易寄来的《嵩洛访碑图》展开与诸友共赏。在《两汉金石记》中他又对三阙做了详细的论述。翁方纲比较了顾炎武、王澍、吴玉搢、牛运震四家对于三阙研究的得失。嘉庆三年(1798),黄易将所拓“嵩山三阙”全幅寄与翁方纲,翁将之挂于嵩阳真迹之斋,与诸友同观作歌。

黄易嵩洛访碑图 少室阙 北京故宫博物院藏

武亿(1745—1799)是当时著名的学者,在《金石三跋》中对三阙进行了考述,他指出叶封将少室阙建造时间判断为“同为汉安帝年间物”比顾炎武的结论“与启母庙同其为一时所立无疑也”更为确切。

王昶(1725—1806)在《金石萃编》中分别汇录了叶封、叶奕苞、顾炎武、朱彝尊、王澍、黄叔璥、褚峻、牛运震、毕沅、翁方纲、武亿等对于“嵩山三阙”的记载,并一一指出了各家在识别文字方面的疏漏与错误。

综上,我们不难发现,受乾嘉学派之影响,当时学者的论述建立在相当严密的考据基础之上,多以史学、文字学的视角来视察“嵩山三阙”,三阙铭文与画像的艺术价值尚未引起足够的重视。

三、清人书学视野下的“嵩山三阙”

《启母石阙铭》《少室石阙铭》是汉代遗留为数不多的篆书中的精品,《太室石阙铭》书法字体介于篆隶之间,它们具有极高的书法艺术价值。王昶《金石萃编》:“(少室阙)碑字漫漶已甚,存者唯数十字而已。书法古拙简朴,茂密浑劲。”伊秉绶《黄小松司马拓嵩阳三阙文寄苏斋索题》:“秦相已远祭酒逝,汉篆零落真琼琚。”直至后来碑学兴盛,当时的书家才把三阙铭文当做学习的对象加以临摹。邓石如(1743—1805)曾说:

少室阙铭 国家图书馆藏顾千里藏本

余初以少温为归,久而审其利病。于是以《国山石刻》《天发神谶文》《三公山碑》作其气,《开母石阙》致其朴,《之罘二十八字》端其神,《石鼓文》以鬯其致,彝器款识以尽其变,汉人碑额以博其体……

由此可见邓石如对于三阙书法的重视,我们试将邓石如篆书《白氏草堂记》与《启母石阙铭》对比,便会发现,邓氏篆书不乏《启母石阙铭》质朴而沉实的一面。后来,“嵩山三阙”铭文的书法价值受到更多世人的关注与称赞。如:

汉隶之存于今者,多砖瓦之文,碑碣皆零星断石,惟“太室”“少室”“开母”三阙字数稍多,且雄劲古雅,自《琅邪台》漫漶不得其下笔之迹,应推此为篆书科律。世人以郑文宝《峄山碑》为从李斯出而奉为楷模,误矣。

——杨守敬《平碑记》

茂密浑劲,莫如“少室”“开母”,汉人篆碑,只存二种,可谓世之鸿宝,篆书之上仪也。

——康有为《广艺舟双楫》

清末民初,碑学昌盛,学习“嵩山三阙”的书家渐渐多起来。杨守敬评:“子偲(莫友芝,1811—1871)书学《少室碑》取法甚高。”吴昌硕(1844—1927)临《少室石阙铭》采用了有列无行的章法,字形有大有小、有长有扁,显得更活泼,多有隶意,圆转处多用方折。张祖翼(1849—1917)曾参以魏碑的写法临习《太室石阙铭》,给人以苍润浑厚,骨力雄强之感。

吴昌硕《节临少室石阙铭》

除上述书家外,陈豫钟(1762—1806)、翁同龢(1830—1904)、吴大澂(1835—1902)、童大年(1874—1955)等人都曾临写过“嵩山三阙”铭文并有作品传世。一些书家虽无临写三阙的作品存世,但是他们的诗文证明他们见过并学习过“嵩山三阙”。如阮元“毡槌拓取墨华黝,宝之无异摹元圭。更洗太室额东石,一行刻字名留题。”他在太室阙上刻下的游记,至今尚存。何绍基“东京造石阙,冯神飞雉翩……多年玩翠墨,今识贞珉坚。奇篆渐损剥,古意仍包缠。靡挲不忍去,日落生山烟。”何绍基曾亲临阙下,细读铭文,观赏画像。

“嵩山三阙”不仅为书家所贵,也为篆刻家所宗。陈澧(1810—1882)《摹印述》:“摹印以缪篆为主,而缪篆仍当以小篆为根本……如秦碑有诏字、汉少室石阙有佐字、汉碑额有铭字,皆说文所无。”赵之谦(1829—1884)曾将少室石阙画像刊刻在印章边款中,遗憾的是,他参照了褚峻在《金石图》中误刻,导致其所刻边款画像也走了样。他将白虎误认为是龙,并混淆了白虎的尾巴和后腿。

赵之谦篆刻边款

结语

纵观有清一代学者、书家对于“嵩山三阙”的学习、研究,我们发现:明末清初访碑风气的滥觞使得“嵩山三阙”重新进入学者的视野,乾嘉学派推波助澜,越来越多的学者开始关注“嵩山三阙”。19世纪之前人们主要以史学、文字学的视角来研究三阙。后来,碑学大行其道,三阙铭文书法得到世人推崇。

开母庙石阙铭文著录考

文|林煦宁

在众多记载开母庙石阙的文献中,不乏著录石阙铭文者,然诸家所记不尽相同,有疏漏、讹误者亦不在少数,本文将从文献学角度出发,考证诸多著录之中的讹误及其出现的原因。现将录有开母庙石阙铭文的金石著作整理如下:

叶封《嵩阳石刻集记》:题名10行,记60字;铭文正文22行,记153字。

景日眕《说嵩》:题名10行,记61字;正文22行,记铭文208字。

顾炎武《金石文字记》:题名10行,记62字;正文24行,记153字。

毕沅《中州金石记》:题名10行,记61字;正文24行,记206字。

吴玉搢《金石存》:题名10行,记62字;正文26行,记183字。

翁方纲《两汉金石记》:题名11行,记62字;正文24行,记207字。

王昶《金石萃编》:题名10行,记62字;正文20行,记208字。

马邦玉《汉碑录文》:题名10行,记63字;正文24行,记223字。

王澍《虚舟题跋》:题名10行,记62字;正文24行,记182字。

陆继萼《登封金石录》:题名10行,记62字;正文记183字。

开母庙石阙民国时期照片(部分)

诸家关于题名行数的记载,有翁方纲《两汉金石记》中记载为题名11行,叶封、景日眕、王昶等人记为10行,而黄易《嵩洛访碑图·开母石阙》题跋以及王念孙《汉隶拾遗》皆认为是12行,前有“二月”一行,为造阙日期。根据常盘大定、关野贞拍摄于20世纪20年代的开母庙石阙照片,题名第一行已残损,第二行仅存最下一“阳”字,与现开母庙石阙题名部分的残损情况相似。因此题名前二行的残损应在民国之前。又比较多个拓本,其中古鉴阁藏本(日本二玄社出版的《书迹名品丛刊·嵩山三阙》载本)、新乡博物馆藏本(《汉碑全集》载本)以及故宫博物院所藏黄易手题“乾隆甲寅三月精拓本”(《蓬莱宿约——故宫藏黄易汉魏碑刻特集》载本)中题名部分皆有12行,题名第一行尚存“二月”二字,第二行尚存“川郡阳”三字。此外,黄易于嘉庆元年(1796)的嵩洛访碑之旅中曾前往嵩山考察开母庙石阙,发现仍有“二月”一行,并认为是前人漏拓。王念孙作于道光十一年(1831)的《汉隶拾遗》中也记录了“二月”一行。故乾隆、嘉庆乃至道光前期,题名第一行“二月”尚存。宗鸣安《碑帖收藏与研究》中认为:乾隆之后《开母庙石阙铭》拓本题名前二行尚存,道光以后精拓本缺题名第一行,第二行“阳”字尚存大半。故题名前两行的残损应在道光至民国期间。

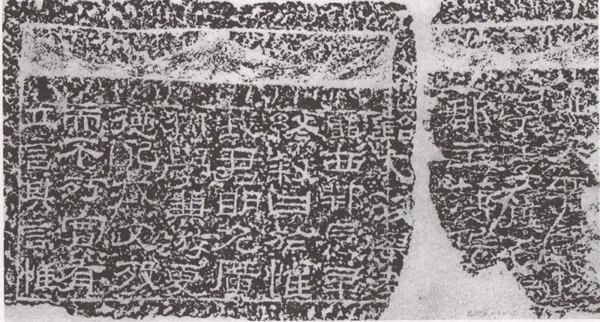

《开母庙石阙铭》部分拓本题名第一行“二月”二字 选自日本二玄社出版的《书迹名品丛刊·嵩山三阙》

因此题名部分共12行,行7字,唯独第四行“京兆朱宠丞零”一行6字,其余皆7字,“朱宠”二字占三字的空间。张廷济《清仪阁金石题记》中言:“弟三行朱宠以太守位尊故字特大,两字占三字之地,犹孔庙《礼器碑》碑首书韩明府名勒字叔节不与下出钱诸人名同也。”《后汉书·邓骘传》云:“宠,字仲威,京兆人,初辟鹜府,稍迁颍州太守,治理有声。”《后汉书·郡国志》中并无颍州,只有颖川郡。时任颍川太守的朱宠,是颍川郡职位最高的官员,在颍川郡内称其“位尊”是合理的。

故题名部分原为83字,前两行今已残损仅存第二行最下一字“阳”,以及第三行上损泐二字,第五行上损泐二字,第六行上损泐一字,故今可辨识者65字。《汉碑集释》补阙铭文,记题名76字。

关于石阙铭文正文部分的行数,诸家所载不尽相同,少则如王昶记“铭文20行”以及叶封、景日眕“二十二行”之说,多则有吴玉搢《金石存》中“二十六行”之说。现存启母庙石阙铭前铭为12行,前后铭之间有纪年一行,后铭11行,包括位于启母庙石阙西阙东侧的两行,共24行,行数并无残损。

王昶《金石萃编》中记录了石阙铭文正文最后四行的内容,却记为“铭文二十行,行十二字”,张廷济《清仪阁金石题记》认为此是讹误:“铭文四字为句,‘延光二年重曰’以后六字为句,计二十四行,《萃编》作二十行,误也。”

叶封、景日眕皆记铭文正文22行。叶封《嵩阳石刻集记》在焦贲亨《嵩高志》的基础上编撰而成,所记石阙铭文也是延续了焦贲亨的记载,焦氏记石阙铭文缺后两行,叶封虽然在按中补录了后两行铭文,但是并未记录在正文中,且仍记石阙铭文正文部分为22行。栾星《嵩岳文献叙录》中载:“景日眕《说嵩》金石记,亦全用此记(《嵩阳石刻集记》)。”景日昣虽引用《嵩阳石刻集记》,但也多次亲至嵩山考察开母庙石阙:“予游阙下数数矣,至则摹视篆刻,因笔记其字之存没如上,时康熙十八年庚申岁……后于康熙五十三年甲午岁,予服阕游阙,摹视前铭每行又缺三字,盖又泐其原石一层矣。后铭尤多参差,并泐后‘神□享而饴格,厘我后以万祺。于□乐而罔极,永历载而保之。’四句。”景日眕在文中记录了后两行铭文内容,并较叶封《嵩阳石刻集记》多录50余字,但是未改正“所记铭文二十二行”之误。

吴玉搢《金石存》中记载铭文“二十六行”,则是将启母石阙西阙东侧的两行铭文四句当成四行,故总行数多出两行,记“二十六行”。

开母庙石阙铭题名 林煦宁拍摄于2019年

关于开母庙石阙铭文字数,应是前铭行12字,共144字;纪年一行,“延光二年”下空两字,共10字;后铭11行,行12字,共132字。石阙铭文正文部分共计268字。古鉴阁藏本(日本二玄社出版的《书迹名品丛刊·嵩山三阙》载本)中所记铭文前铭部分损泐29字,纪年一行损泐4字,后铭损泐42字,记铭文221字;《汉碑集释》根据史料文献对铭文进行考释、补阙,所记铭文前铭损泐7字,纪年一行损泐4字,后铭损泐36字,共录石阙铭文正文部分字数为239字。上述诸家所记,惟叶封、顾炎武二人所记字数与今之所记铭文字数相差较大,仅记录铭文约150字,对此吴玉搢《金石存》中也是提出质疑:“不知二公当日亲于庙下钞录其文,何以尚有遗阙如此?”

叶封、顾炎武二人所记石阙铭文,皆是未记录石阙上层铭文,叶封《嵩阳石刻集记》中言:“今以《志》载本文考之,前铭每行又阙三字,盖又亡其原石一层矣。”

少室阙铭(局部)

顾炎武《金石文字记》中言:“井叔所谓阙四句者,今又得四行二十余字,以文多不能容,故转而刻于其旁,仍亡其上一层也。”

有学者认为“亡上一层”是指开母阙东西两阙石块层数不同,西阙少了一层的意思。笔者认为叶、顾二人之意为石阙铭文上层部分损泐严重无法辨识,并非指石阙西阙少了一层。

《两汉金石记》《金石萃编》和《中州金石记》中所载铭文字数相近,细比对三者所记,石阙铭文上层所缺字数相近,可能是毕沅、翁方纲、王昶在研究石阙铭文时用的是同一拓本,或为同一时之拓。

乾隆五十一年(1786),翁方纲曾托时任河南巡抚的毕沅为其拓取“嵩山三阙”拓片,同年翁方纲收到毕沅寄来的“嵩山三阙”拓片,也是在这一年翁氏始作《两汉金石记》,因此翁方纲在记载石阙铭文时所用的拓本或源自毕沅。张庭济《清仪阁金石题记》中提到了王昶在记载石阙铭文时依据的也是毕沅的精拓本。因此三人所用拓本可能为同一拓本,故而所录字数相近。

诸家所记石阙铭文正文字数之差,主要在于所记石阙上层铭文之多寡。少则如叶封、顾炎武上层铭文仅记数字,多则如马邦玉记上层铭文90余字。

由此可见,关于开母庙石阙铭文的著录中多有讹误,或承袭他人之讹误,或因所见拓本之差。因此在阅读和使用这些文献时更需谨慎和小心。